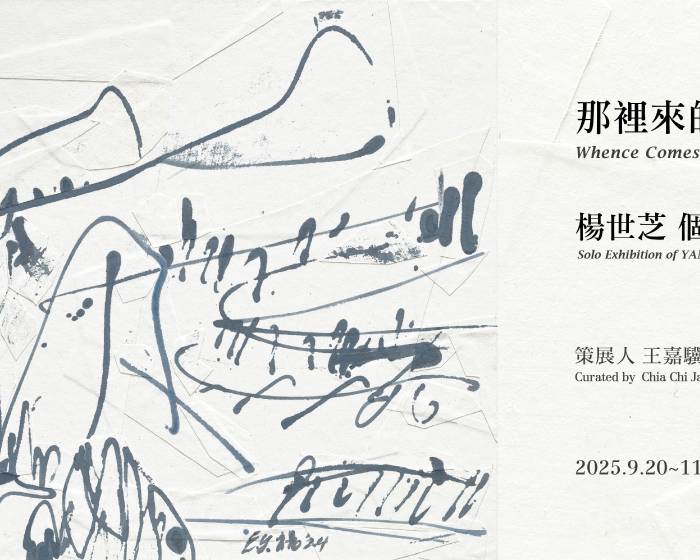

展期:2025-09-20 ~ 2025-11-02

地點:台北市大安路一段116巷15號

參展藝術家:楊世芝

斷與變:楊世芝的繪畫

王嘉驥

出生於山東青島,楊世芝(1949 年生)還在襁褓之中,就與父母一起遷徙到臺灣。青少年時期雖然對藝術懷有熱誠,卻因家人的顧慮,未能如願學習創作。直到 1970年代期間,她兩度赴美,才順利學習繪畫,先於舊金山州立大學取得學士學位;之後,在 1980 年代初期,繼續修習碩士學程。

很長一段時間以來,楊世芝的創作一直都以油彩、壓克力或混合媒材為主。她的畫風屬於表現主義,乍看抽象程度很高,實際卻仍具象,畫面皆有現實世界的場景作為依據,而且,也都能從她作品的命名具體聯想實景。如果對舊金山現代藝術的發展稍有了解,應當會知道,「灣區具象藝術運動」(Bay Area Figurative Movement)曾在 1950 年代至 1960 年代期間,盛極一時,對該地區的繪畫深有影響。 楊世芝於該地學習,其畫風亦傾向具象表現主義之風,或許仍然承接了灣區具象藝術部份的風格遺緒。

除了風景,楊世芝自己透露,她對人物的主題也甚感興趣。以 1998 年的一套四連作為例,她改以水墨為媒介,採取更直觀的速寫手法,呈現出抽象性極強的形象。 雖然這麼說,高度寫意的筆墨形象內裡,人物的身形與體態還是清晰可讀。值得一提的是,楊世芝以「之間」(”In Between”)為該作命名,不免令人想起齊白石(1864-1957)曾經提過的「妙在似與不似之間」的繪畫

美學。不但如此,楊世芝還更進一步地另闢蹊徑。

結合自動性的書寫,以及表現性鮮明的筆墨塗抹,楊世芝描述其創作方式:「先在毫無構圖結構的限制之下,釋放自身潛在的驅動力,讓畫紙上的線條自主獨立地舞動,可以是單純的律動,也可以是塗鴉,不具有任何既定的概念和表達目的,只是一些各自獨立的筆觸。」 藉此,她先行完成了數量和篇幅可觀的紙上書寫。楊世芝接續寫道:

隨後,任意地剪開畫紙,讓這些無數的筆觸,有如調色板上的顏料,每一個片斷都蘊含了將被啟動的內在能量。當第一筆的片斷貼在畫布上後,也就是從『無』走向『整體』的開始。每一個筆觸的片斷都有生成某一條線的可能。因此,過程是連續地創生與不斷的對話。完全沒有既定的圖形結構,永遠在機遇性的變動中,與『整體』互動。這些線條的生命不再是我當初釋放出來的獨立筆觸,他們有了完全新的關係和生命力……每一筆觸來回牽動的關係,以及持續變動的結構裡,不斷地嘗試、調整、試探、選擇、統合。最後,『整體觀』完整呈現。

由此可知,紙上書寫經過藝術家自由裁剪之後,成為造形不固定且大小各異的碎片,上頭承載各種斷裂與變異過後的抽象筆觸。楊世芝就以這些已經失去脈絡連續性的紙片為素材,從無到有地在空白的畫布上,一步步地築出世界。遠看像是連貫、完整,甚至一氣呵成的畫面,實際拼貼的工序極其繁瑣,且曠日持久,反映了藝術家在創作過程中的複雜心路與思惟變換。即使近覷微觀,亦不難發現,筆墨的構成時連時斷。其次,紙片反覆地拼貼與搭接,留下不規則的形狀,連帶不平整的紙基厚度堆成另類的肌理,使畫面呈現出一種介於平面和淺浮雕之間的抽象視覺。總的看來,楊世芝的水墨繪畫確實給人一種「妙在似與不似之間」的印象。有時,可能某些地帶的抽象性更高一些,但整體給人的觀感,仍有某種似曾相識的山水質趣。

2010 年,楊世芝引申黃賓虹(1865-1955)晚年在〈畫法簡言〉中所提的「畫先筆筆斷,而順以氣聯貫之」,以及「畫樹之法亦要筆筆變」的說法,據以創意發揮。 具體的做法是,她以個人獨特的「筆觸斷片」取代中國傳統的「筆法」,希望「順著斷片之間隱藏的力量,一連一變,一變一連」。 她指出,「『斷變之間,以氣貫連』,雖非傳統的皴法,但有異曲同工之力。」同時,她也強調,自己的用意不在否定傳統的創作觀,「而是開展另外的一些可能。」

楊世芝先是在西方學習繪畫,經過多年的實踐之後,才轉向水墨創作。不但如此,她運用筆墨和作畫的方式,也與常態所見的水墨繪畫差異極大。正因為這樣,她反而能夠從另類的視角,為水墨藝術提供創新的思惟,跳脫「國畫」的意識形態與歷史包袱,使水墨回歸自身的純粹性與本然。