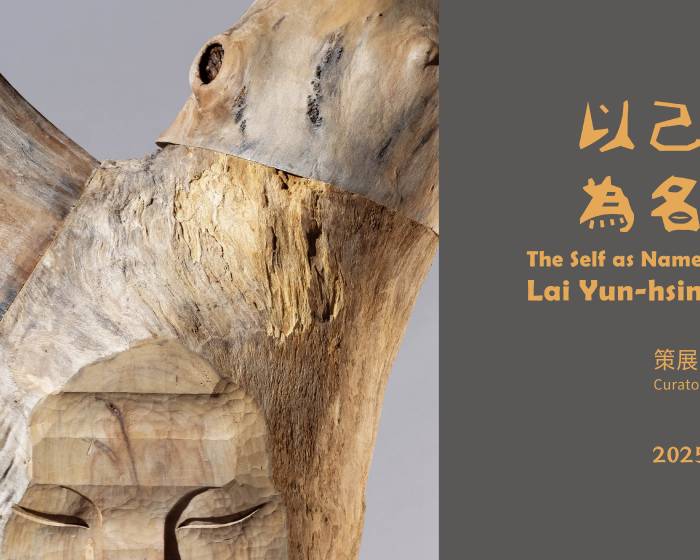

展期:2025-08-02 ~ 2025-09-14

地點:台北市大安路一段116巷15號

參展藝術家:賴永興

以己為名— 賴永興的木雕創作

∕劉俊蘭

自2000年至今,賴永興專注於「自刻像」創作已逾25載。藝術史中,表現自我肖像的作品所在多有,卻少見藝術家如賴永興這般,幾乎盡以「自刻像」來構築、拓展個人的藝術版圖。如果說就此而將他長年不斷的「自刻像」探索視為藝術家單純的「我執」,未免過早論斷,甚或根本地過於簡化乃至趨近誤讀。那麼,他的木雕創作中究竟如何探問「自我」?如何為之具體賦形?如何「造像」?「自刻像」的創作,是否就意謂著回歸私密與自傳?還是,有可能恰恰相反——是將個己作一定的抽離,使之成為一種更深層、更普遍的原型、符碼與通道,而得以穿越界限,抵達另一種存在狀態或過渡向不同的存有?

本展《以己為名:賴永興》,先後於臺北赤粒藝術和彰化美術館兩地聯名展開,為藝術家暌違六年的再次個展,也是他首次在故鄉彰化的大規模展出。展覽將圍繞下述四個關鍵面向,藉重點選件和大型新作,呈現賴永興標誌性的「自刻像」發展脈絡與轉化,及其一再以己為名的創作背後,對形體、感知和存有的多重探索與持續追問。

臨界:「自刻像」的肇始與語意轉化

「自刻像」的出現,根本地劃出賴永興藝術生涯的關鍵轉折。他的雕塑啟蒙甚早,可溯自高中時期。後經國立臺灣藝術專科學校雕塑科(現為國立臺灣藝術大學雕塑學系)、日本多摩美術大學雕塑科、金澤美術工藝大學美術工藝研究科等學院訓練養成。「自刻像」的創作,正是始自留日時期,當他轉進金澤美大博士班研修而躊躇未來藝術方向之際。時值1999年,他受教於藝術家湯原和夫,一張江戶時期罪犯首級公開示眾的老照片,讓他深受撼動與啟發。次年,他將自我頭像組裝於ㄇ型「獄門」上,構成首件「自刻像」,象徵對過往的告別與省視、向未來的思考與叩問,既意味某種斷裂,亦宛如再生的節點。

除了關鍵的視覺觸媒之外,語音上的巧合也是賴永興創作思維的引線:在日語中,「自刻像」(じこくぞう)與「地獄像」(じごくぞう)發音極其相近,僅有清濁音之別。賴永興玩味此語音的微異,但並非意在耍弄文辭遊戲,而是利用其間的滑移過渡與跳接連結,創造語意的深刻轉喻。兩者語音和語意的雙關互文,與「獄門」頭像的視覺結構,交相呼應、彼此賦義,共構(也預示)賴永興「自刻像」意指獨特也隱喻多重的藝術語言。從「自刻像」到「地獄像」的音意滑移、「獄門」圖像的轉化,都凸顯了賴永興以ㄇ型架構組裝的個己刻像,並非僅是一種形式實驗,而更是一種對於生命臨界狀態的表述,探索著懸於過渡的邊際、處於交界的存有位置。他的「獄門」「自刻像」所呈現的,因而可謂是一張從此岸望向彼岸的臉,自我之像即為「臨界」之像。

如此的構成,不禁令人聯想到羅丹(Auguste Rodin)創作於《地獄門》上方,凝視深淵、陷入長考的〈沉思者〉。然而,賴永興卻也並未滿足於「臨界」的靜止凝視。「獄門」頭像中的大型門架,不僅意指分隔∕交接的界限,賴永興也藉此創造了在抽象概念上更在具體意義上得以穿越的空間—— 如他所強調的,「一個可以通往任何世界的『the Gate』」。如此的觀點與實踐,不僅預告了他後續創作中的空間探索,也揭示了「自刻像」的意義擴延:作為過渡、溝通或連結的界面和通道。「門」,既是象徵,也構成方法,關鍵性地打開了穿越個己與他者、人我與他界之存有邊界的可能。

共相:從個體形貌到普遍原型

賴永興套用歷史的「獄門」形式、置換「人—我」來表現的「自刻像」,不但凸顯自我與他者的互為映照,而且既指涉個己也承載著集體符碼。他很快便跳脫自我形貌的模擬再現,轉而追求更符號化乃至圖騰性的表現,或許並不令人意外。

賴永興的首件「自刻像」,完全展現其學院寫實訓練的深厚基礎。然而,約莫同時,賴永興也開始發展他標誌性的「造像」模式,探索典型化的臉孔結構。其中雖見眼睛或雙唇的開闔、些許表情變化,偶有錯落的方洞或圓孔、局部上彩、上下顛倒、一體兩面或四面乃至六面臉孔等等不同組合,但是,逐漸地,三等分的臉部比例、淺刻的杏眼、葉形的厚唇、寬扁的直鼻、類浮雕式的刻畫、凸顯方整的量塊體感等,構成了在他一件件的「自刻像」中一再復現的「定相」。

賴永興的「自刻像」,顯然無意記錄個人面貌或捕捉片刻情感和經歷。與其說他在雕刻一張特定的臉,無寧說他在創造一種形制,甚至是一種精神樣式。他的「造像」系統,融會了來自原始藝術以及(特別是日本的)佛像雕刻的養分,也與之深刻共鳴。均衡對稱的眉目五官、具秩序感的視覺結構,簡約純粹、樸實有力,彷彿追尋著某種回返根源性的「原型」。臉孔,隨而像是符號,抑或為精神性甚至神聖性賦形的圖騰。賴永興也藉此脫離個體殊相∕殊性,展現潛藏的「共相∕共性」。以雕刻自我肖像為名,他的臉孔卻在此形制化的反覆中變得「無名」、指向廣泛的「他者」,具有超越自我、超越人我之別的某種普遍性。「我」宛若是「我們」、「個己」彷彿是「普遍人類」的代詞。他的「自刻像」不只是自我表現與反思,更在人我之間串起連結,成為融合異質存有的藝術載體。

手像:從主體的化身到連結的界面與通道

手,自2013年起,也成為賴永興「自刻像」中反覆探索的象徵主題。最初,他以雙手摀住臉,像是逃避或遮蔽的意象,作為對世局的回應;後來,手也成為獨立表現對象。「手」是心智的延伸,也是技術的具現——尤其對藝術家而言,手既是創造工具,也是思考的執行者。而調度視覺更動員觸覺感官的雕塑家之手∕「造物」之手,更是別具寓意。賴永興雕刻的手,可謂為其主體的鮮明化身。然而,就像臉一樣,他「自刻像」中的手所指涉的卻也不僅止於此。

佛教中的「手印」,以不同指掌形象傳達特定意涵。姿勢多變的手,也常為藝術家取材,一如賴永興的日本師承竹田光幸,大量的創作幾乎構成了「手像の世界」,他2018年個展即是以此為題。但賴永興雕刻的手,卻與之迥異有別。與其再現變化,他更力圖打造典型。一貫的五指併合成掌的手,構成了統一的形制。他的「手像」故而也歸屬其獨特的「造像」體系,和臉的雕刻具有相近的「定相」語法,而且,也隱喻相應的門、界面、通道的概念。手和臉,其實本就不只是自我表現更是感知世界的主要部位。在神經系統中,手與臉佔據了大腦感覺皮質相近的區域面積,遠超過身體其他器官,為感知與意識結構的重要關鍵。賴永興所雕刻的手,故而並非動作的姿態,而是存有的形式——作為感官與思維、身體與世界之間的接點,手不僅象徵主體,更是人我之間的中介與界面、連結內在與世界的雙向通道。

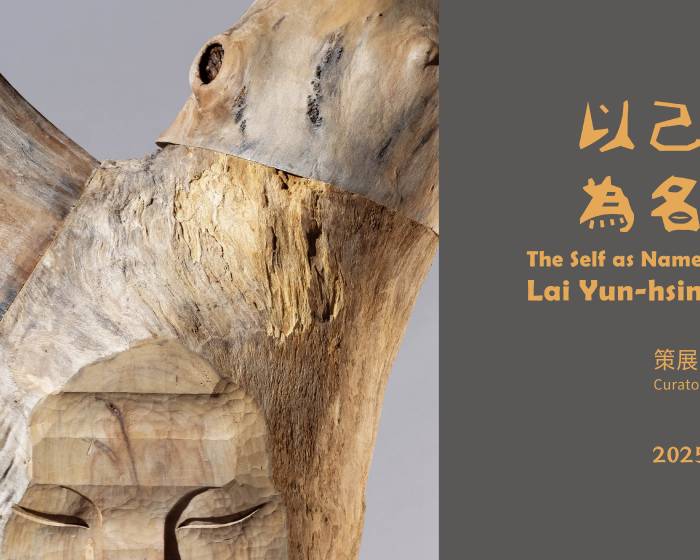

空身:軀殼式「虛像」與體會「共在」的場域

一再重複「定相」之同時,賴永興近年卻愈發偏好原木的自然變貌。他藉此深化對創作材料的探究,也利用大型樹材演繹雕塑的空間性,使其不僅是造型的呈現,更是可實際體驗的感知場域。他隨而從具體形象轉向軀殼式的「虛像」形式,實踐消解或超越形體的「空身」概念,進而拓展其「自刻像」成為身體經驗與存有思辨交織的空間。

學院養成的賴永興,其實熟諳不同的雕塑媒材與技法。然而,隨著「自刻像」的展開,他也轉進木材質的專注探索,從中確立自我的發展方向。他以「與木語」為自己的創作下註腳,並非偶然。賴永興最常使用的是在臺灣容易取得、軟硬適中且帶有香氣的樟木。除此之外,他的多樣取材也包括柚木、櫸木、楠木、桃花心木、苦苓、尤加利、白千層、桉樹、光蠟樹等。而無論何者,對他來說,都並非只是材料,而是根本牽涉到他藝術思考與美學探究的實質。近年,他對原材形貌與質地肌理的保留和利用,更是轉趨直接而大膽。尤其,2018年後,他開始組合朽木枯幹,留用其本身的曲折體態或其裂紋、蛀洞、木節與樹瘤等,最近甚至採用充滿動態張力的樹根或重新出土的神代木。他作品中的材料運用與意義,也從僅是作為被動媒介的「木料」,轉化為具有生命、涉及時間並象徵自然存有的「樹體」。賴永興不但藉此讓人工形式與自然的造型力量在此交會,如他所謂的「與大自然一起創作」,而且,樹幹上以浮雕手法刻畫、宛如隱然浮現的圖騰化臉孔,更顯得充滿靈性暗示、召喚萬物有靈的想像。

腐朽的巨木殘塊,也讓賴永興得以突破慣常的木雕規模,改變尺度關係。不僅如此,他更在樹心中鑿空挖洞,創造出「負空間」,延續並拓展他早在2011年即有所嘗試的軀殼式「虛像」。晚近的大型「虛像」中,極簡的身形輪廓,像是還原身體軀殼作為靈魂棲居之所的原型意象;消失的身體,更強化了對於存有之「無法再現」、對其超越表象之根本本質的深刻詰問,引人反思可見與不可見、在與不在、物質與精神以及自我與身體之間的辯證關係。

「負空間」的雕塑概念與實踐,始見於二十世紀初,如阿基邊克(Alexander Archipenko)即為早先運用負空間來創作雕塑的著名藝術家之一。然而,對賴永興而言,「負空間」並不只是一種「視覺方法」或「物理結構」,更是一種感知場域和體驗的經營與創造。他以「負空間」構作大型「虛像」,引人進入其中,「以身為度」地具體參與,在樹材散發的香氣中沈浸體驗,既為其身形軀殼包覆也為自然環抱,不但感知自我與身體更領會自我與他者、人類與自然的關係。此「自刻像」中的「負空間」,根本而言,並非形式的空白,而是待人填補、參與共構的虛位。觀眾躋身入內體驗的,像是呼應德勒茲(Gilles Deleuze)和瓜塔里(Félix Guattari)所謂的「成為他者」(becoming-other)的過程:身份位置變動、主體與環境也不再分立,而是在相遇與交融中重新建立聯繫。

※

賴永興的「自刻像」終究不是唯我主義的展演,他並未以自身的再現或表現為終點,亦未將之限縮於藝術家的個人敘事。相反地,在雕刻的發展過程中,他走向消解個己形貌、趨近重新建構「去個體化」或「非我性」的普遍共相。無論是臉、是手、是全身虛像,從人工造型、和自然共作到引觀眾共構,賴永興的「自刻像」不僅跳脫了自我肖像的一般類型框架,並且也嘗試跨越個己,甚至觸及人類作為主體的存有界限。他循此開展出一種超越表象與個體、連結我與非我、我與他者的詩性形式,進而指向個己自我與普遍人類,乃至人類與自然的共在倫理。

賴永興的木雕創作也因此既非單一自我的重覆投射,亦非封閉的存有表述,而是一種以自我為出發,從「個己—人類」到「他者—自然(或非人類)」存有之間不斷延展與回返的探索。他的「自刻像」即是在此過渡與超越中形構並存關係,又生成破格意義。本展展題「以己為名」,不僅直指賴永興以「自刻像」作為個人創作的命名和立基,更揭示了他創作方法中這種持續往復的深層結構、微妙張力與能動本質。賴永興正是據此不斷探問,也引領我們體會,人我互涉的存有和此彼相連的共在,並於其中重新定位自我的立足以及與他者的關係。